حبر سرّي

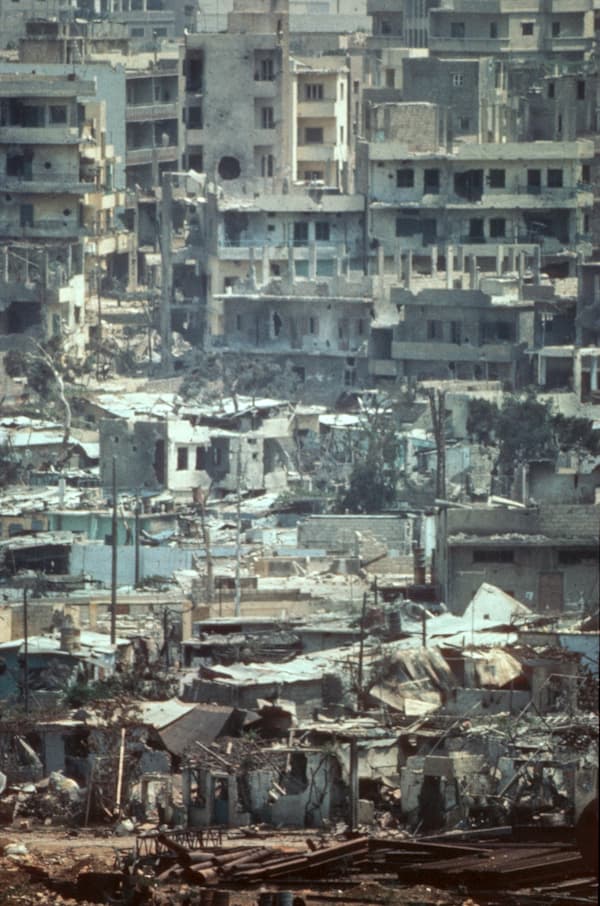

الصورة: ساحة الشهداء في بيروت 1982 / James Case - فليكر

يا وعدي عَ الأيام! عندما يُطالع القارئ رواية «بيروت بيروت» للمصري صُنع الله إبراهيم، يجب أن يضع يده على قلبه لأنّ كل سطر يُخفي مسدساً وبندقية وكلاشنكوفاً وقذائف مجانية ومقتلة عاطفية جداً للذات اللبنانية في زمن الحرب الأهلية (1975-1990). الذات اللبنانية التي ضربتها رغبة جامحة في قتل بيروت!

كانت الحرب الأهلية اللبنانية مقتلة فظيعة في عاصمة كانت قبل الحرب «واحدة». انجرحت بيروت؟ انقسمت اثنتين: غربية وشرقية، عصبيتين ودمويتين.

قد لا تكون رواية «بيروت بيروت» غنية بالطاقات التخييلية والبلاغية. تبدو رواية توثيقية عادية عند قراءتها أول مرّة. فإذا أعدنا القراءة سنكتشف أن صُنع الله إبراهيم كان يقصدُ البناء اللغوي التوثيقي والمشهدية المُباشرة في بناء النصّ. كأنه كان يقول لنا: يا جماعة.. ما جرى في الحرب الأهلية اللنانية أغرب من خيال أي كاتب!

أوّل ما رأى

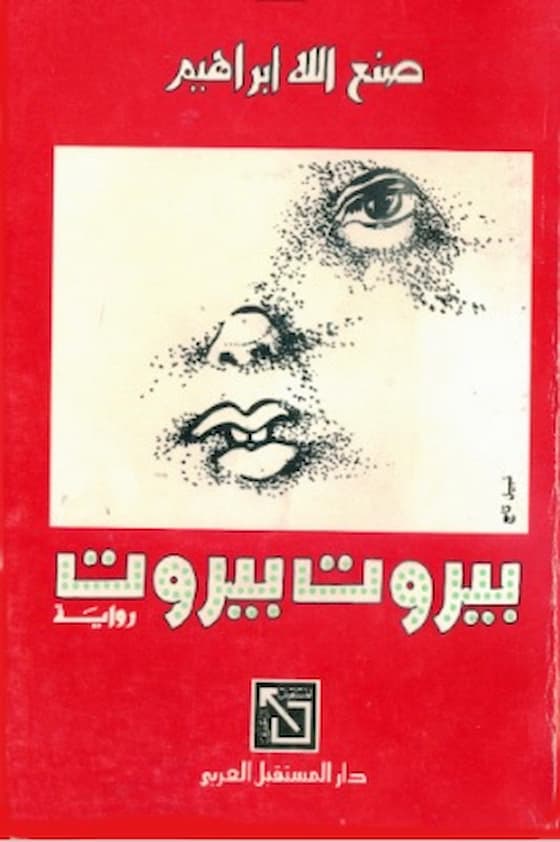

يَظهر صُنع الله إبراهيم الذي وقع في غرام المدينة ولا يزال يحبها، حريصاً على تضمين المعنى المُباشر في عنوان الرواية، الصادرة عن دار المستقبل العربي في منتصف ثمانينيات القرن العشرين.

كما في غالبية أعماله، لا يتخلى عن اللغة والمشهدية التوثيقيتين في وصف كل تفاصيل الخطر في بيروت التي كانت غارقة في خضم الحرب عند قدومه إليها في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1980 بهدف وحيد هو نشر كتاب. وكأنّ حالة الروائي المصري وقت كتابة الرواية، كانت متأثرة بــ «لغة المسدّس» الذي كان يخرج لصُنع الله من كؤوس القهوة والويسكي!

«كان الطلق الناري قريباً للغاية ومفاجئاً حتى أوشكت كأس الويسكي أن تقع من يدي. وكنتُ جالساً في الصالة مع وديع نُشاهد فيلماً فرنسياً في التلفزيون.

قال وديع دون أن يرفع عينيه عن التلفزيون: الطابق العلوي في الغالب.

وضعتُ كأسي على الطاولة وأنا أتساءل: ماذا تظن؟.

هزّ كتفه وأجاب: أي شيء.» (ص88)

«بيروت بيروت» كانت طفرة سردية وقت صدورها في القاهرة وعواصم عربية. صُنع الله إبراهيم يستدعي بناء الفيلم الوثائقي في كتابة نصّه الروائي. يستخدم تقنية التعليق الصوتي التي توضّح المشهد البصري المُلتبس. صوت راوٍ ثان مع الراوي المُتكلم الأصلي. راوٍ يكتب سيناريو فيلم وثائقي عن أهوال الحرب الأهلية اللبنانية بعد إصابة مشروع نشر الكتاب بقذيفة دمرت دار النشر الملاذ. عُقدة درامية وشخصية كبيرة؟ طعنة عاطفية أول ما رأى؟ أول ما رأى كان سبباً في ظهور هذه الرواية من الأساس؟

في لقطات عميقة/متوازية يُصوّر صنع الله إبراهيم المدينة من خلال قصص الناس اليومية، مصائر الشخوص تُنبئ بالتحولات الفادحة في بيروت المكان والإنسان

المهم أن صنع الله إبراهيم يعكس في روايته كيف كانت بيروت - وربما لا تزال - مرآة لعالم عربي مريض يتقاتل فيه وعليه الفرقاء والإخوة الأعداء. حتّى التحولات المخيفة في ثوابت الإقليم مُنعكسة في «بيروت بيروت». حتّى كامب ديفيد السادات وانفتاحه الاقتصادي الفادح الذي هلك المصريين وعذَبَ الكاتب.

أي واحد!

في لقطات عميقة/متوازية يُصوّر صنع الله إبراهيم المدينة من خلال قصص الناس اليومية، مصائر الشخوص تُنبئ بالتحولات الفادحة في بيروت المكان والإنسان خلال الحرب التي كان القتل فيها على الهوية مهرجاناً دموياً مجانياً للجميع.

ينعكس القلق في طاقة النصّ ويتصاعد مع تطور الأحداث. القلق بائن على صُنع الله إبراهيم الذي لم يخش من اعتقاله مجدداً بسبب هذه الرواية التي لم يعبأ فيها بأي حسابات لأي نظام عربي وأولها النظام المصري أيام حسني مبارك. أحبَّ بيروت؟ بيروت هي الرمز المتشعب للتحرُّر من التابوهات ووطأة الاستعمار للشعوب الفقيرة؟ علاقة الحب التي نشأت بين صُنع الله وبيروت، بانت حتّى في لغة الحوار المختلطة بين اللهجتين المصرية واللبنانية.

يتجسدَ القلق الأول في استقبال بطل الرواية خبر تفجير دار النشر بعد وصوله بيروت بساعات (ص30):

«جلستُ على أقرب مقعد وأعدت قراءة الخبر ثم رفعت عيني إلى وديع الذي كان يضع صينية الإفطار على الطاولة.

سألته: من تظنه فعلها؟

هزّ كتفيه وأجاب: أي واحد! خُد عندك من العراقيين والسوريين والأردنيين غلى الشيعة والإسرائيليين والليبيين... إلخ!

تأملتُ الصينية، التي حفلت على الطريقة اللبنانية، بألوان عديدة من المأكولات، من البيض المسلوق إلى الزيتون الأخضر والأسود واللبنة والمربى والزعتر المخلوط بزيت الزيتون».

شهادات تُشيّب الولدان

ظهور «أنطوانيت فاخوري» لحل العقدة الدرامية للبطل: تدمير دار النشر، أربك زمن الرواية في فصلها السابع. الحرص على التوثيق التفصيلي في هذا الفصل، وفصول أخرى، أفقد اللغة وظائفها الجمالية لصالح سرد تقريري عن تاريخ الاستعمار الأجنبي للبنان. لقطات أرشيفة كان يمكن حذفها. سرد طويل لمجرد أن يقول لنا صُنع الله إبراهيم: «ولم يعد ثمّة مفرّ من الحرب» (ص70).

على هذا المنوال يستدعي صُنع الله اللقطات الأرشيفية عن أهوال الحرب الأهلية اللبنانية والحوادث الوحشية المتفرقة في لبنان الغربية والشرقية من الصحف والأحداث الميدانية. هذا الاستدعاء يُشعر القارئ بالرهبة وهو يُشاهد ما سجله الروائي من شهادات تُشيّب الولدان للناجين من حصار ومجزرة مخيم تلّ الزعتر للاجئين الفلسطينيين خصوصاً في الفصلين الخامس والسادس من الفيلم بحسب تبويب وتعبير المؤلف.

أم علي سالم، خمسون عاماً (ص155):

«عندما هجَّرونا من فلسطين ذهبنا إلى الشام، ثم جئنا إلى تل الزعتر....، وأثناء الحصار، استُشهِد لي خمسة أولاد في المخيم، ولما خرجنا من الزعتر أخذتُ معي قمصان أولادي الشهدا علشان أشم ريحتهم الغالية.. وعرفت أنهم شحطوا زوجي بعد أن ربطوا كل رجل من رجلَيه بحبل وكل حبل بسيارة ومشوا بالسيارات».

آمنة فريحة، 35 سنة (ص158):

«عندما قُطعَت المياه عن المخيَّم كنا نروح البئر حوالي خمس عشرة امرأةً ونرجع ستًّا؛ أي إن كوب الماء كان يعادل كوبًا من الدماء …».

الصورة: مخيم تل الزعتر عقب المجزرة 12 آب 1978 / Jean-Jacques Kurz - https://avarchives.icrc.org/Picture/46875

فيلم/رواية

عندما تُدير أنطوانيت فاخوري الشريط الوثائقي المصوّر عن الحرب الأهلية اللبنانية للبطل – الكاتب المصري الذي سيكتب التعليق الصوتي، تبدأ الأحداث الحقيقية في الرواية.

يختفي الكاتب صُنع الله إبراهيم مُفسحاً صفحات الرواية لفصول السيناريو وتفريغ الشريط الوثائقي الذي شغلتهُ فاخوري في قاعة عرض صغيرة. فصول تعكس ارتدادات الحرب الأهلية في لبنان والخارج. في الشريط نجد آثار الحرب على صوت فيروز، وعلى طفلة مُعتدى عليها في وضح النهار، وعلى برج حمّود الذي حملت فيه بدرية محمد طه سفاحاً من شخص مجهول.

عناوينُ ضخمة لصحيفةٍ لبنانية: «مؤتمر الرياض يقرِّر وقف إطلاق النار في لبنان ابتداء من 21-10-1976. المؤتمر يقرِّر تحويل قوات الأمن العربية إلى قوة ردع بإمرة سركيس. القوة الجديدة تتألف من 30 ألف مقاتل، عمادها القوات السورية (21 ألف مقاتل) بالإضافة إلى الكتيبتَين السعودية والسودانية».

صورةٌ فوتوغرافية في صحيفة لاجتماع بين جنبلاط وأبو جهاد قائد القوات المشتركة في الجبل وأحد أبرز زعماء «فتح»، أسفل الصورة عنوانان: «أبو جهاد: الكل في الحرب الأهلية خاسر»، «جنبلاط: أطالب الفلسطينيين بموقفٍ موحَّد».

عنوان: «وأخيراً توقَّفتِ الحرب.» (ص178).

غلاف صحيفة «لوس أنجلس تايمز» 15 آذار 1978

غلاف صحيفة «لوس أنجلس تايمز» 15 آذار 1978

من هنا تبدأ أحداث الرواية في التسارع ونكون قد وصلنا الفصل السادس والأخير من الفيلم/ الرواية. تجهيز حقائب السفر إلى القاهرة ولقاء جنسي متوتّر وظهور متدرّج لرئيس وزراء «إسرائيل» وقتذاك مناحم بيغن والسادات وحُمَّى الاتصالات السرية بين وزير الخارجية موشيه دايان، والملك الأردني حسين، وبينه وبين ملك المغرب في الشهر التالي وانتهاءً بالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

«كانت المشاهد الأخيرة في الفيلم تمثِّل عملية انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وحلول قوات الأمم المتحدة محلَّها. واقترحتُ على أنطوانيت إلغاء هذه المشاهد، والوقوف بنهاية الفيلم عند الاحتلال الإسرائيلي لنهر الليطاني. وقلتُ إن هذا الحل سيرتفع بالفيلم من مجرد تسجيلٍ للأحداث، إلى مستوى الرؤية المستقبلية؛ فإسرائيل وجدَت لتنمو وتتسع وتبتلع. وإذا كانت قد غادرت لبنان سنة 1978 بعد ثلاثة أشهر من الغزو، فإنها تركَت مكانها "قوات حلف الأطلنطي ذات القبَّعات الزرقاء" على حد تعبير القادة الإسرائيليين أنفسهم. كما أنه لا يُوجد ما يمنع عودتها في أي لحظة». (ص209).

«بدا لي أن التعليق يجب أن يكون تقريرياً، مقتضباً، لا أثَر فيه لنبرة إثارة أو أسى؛ فما قيمة أي كلمةٍ حماسية بلاغية أمام الصور الدامغة لمشاهد القتل والحرق والتدمير؟ وخالجَني الشك لحظة في جدوى التعليق على الإطلاق» (ص 247).

الروائي صنع الله إبراهيم / FICEP - فليكر

الروائي صنع الله إبراهيم / FICEP - فليكر

لها.. وعليها

المشهد التالي الأهم بعد انتهاء سيناريو الفيلم الوثائقي في الرواية هو اختطاف بطلها على يد رجال «الجمَيِّل»، مخابرات الجيش- المكتب الثاني. مشهد سوف يزيد ارتباك البطل الذي يستعد لمغادرة لبنان في مساء ملبد بالغيوم.

«وعلى حين غرةٍ مال على المكتب وهو يَحدجُني بنظراته وقال: أين يقيم كارلوس؟

تطلَّعتُ إليه مبهوتًا: كارلوس من؟

وفجأةً تذكَّرتُ، فابتسمتُ بالرغم مني.

أشار إليَّ بإصبعه منفعلًا: ها أنتَ قد عرفتَ.

قلت: تقصد الإرهابي الدولي.

قال وانفعاله يتضاعف: هو بعينه.

قلتُ: وما شأني به؟

ضرب الملفات بقبضته وقال محتدًّا: أستاذ، بدك تحكي معي بصراحة مثل ما باحكي معك، عندنا معلومات بأنك تعرف شخصيته جيدًا.

– غير صحيح.

– معلوماتنا مؤكَّدة». (ص226).

في رواية «بيروت بيروت» يُحسب لصُنع الله إبراهيم أنه غامر بأسلوبه التقريري المباشر في عرض أحداث الحرب الأهلية اللبنانية. كان يمكن أن تفشل الرواية. لكنه في الحقيقة ربما تقصد هذا السرد الصادم البعيد في لغته عن الزخارف الجمالية الرومانتيكية.

ما لا يُحسب لصُنع الله إبراهيم في هذه الرواية قصة الحب الهشّة بنائياً بين البطل وشخصية «لاميا الصباغ». قصة غير ضرورية وغير مُبررة وغير معروف لماذا أقحمها ضمن بناء الرواية.

العلاقة العاطفية بين الكاتب المصري ولاميا الصبّاغ غارقة في تناقضات عجيبة: غواية وخيانة وارتباك وسذاجات عاطفية. بعض الخطوط الدرامية الفرعية في الرواية كانت مجرد فواصل استراحة؟. هل أرادنا أن نلتقط الأنفاس من مقتلة الذات اللبنانية؟

صنع الله إبراهيم، بيروت بيروت، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1984. صفحات: 269.

لديك تصويب أو ملاحظة؟ تفضل/ي بالتعرف إلى محررة القراء والتواصل معها

This work

by

SOT SY

is licensed under

CC BY-ND 4.0