الصورة: الدفاع المدني السوري-فايسبوك

خسرت عائلة فاتن علي من قرية الحبشة التابعة لمنطقة بلوران في ريف اللاذقية ثمانية دونمات من الأرض المزروعة من جرّاء الحرائق التي شهدتها البلاد في بدايات تموز/يوليو 2025. تنوعت الخسارة بين الحمضيات والزيتون والرمان، وقدرت خسارة موسمها الكامل بنحو 20 مليون ليرة سورية.

فاتن واحدة من أفراد شريحة كبيرة، تتشارك مأساتها مع من حل بهم المصاب، ومع الطبيعة، ومعنا نحن المتأثرين غير المباشرين بالحرائق.

لا إحصاءات حتى اليوم!

مضى نحو خمسين يوماً منذ اندلاع موجة الحرائق الكارثية التي ضربت الساحل السوري، ومناطق في ريف حماة، ولا يزال عدّاد الخسارات يُسجل تزايداً، في غياب إحصاءات دقيقة عن عدد الفلاحين المتضررين، إذ ركزت معظم الإحصائيات والتصريحات على المساحات المحروقة وعدد الحرائق المشتعلة وأنواع الأشجار المحترقة.

يسعى هذا التقرير وراء مزيد من التفاصيل حول الخسائر، والبؤر، وسبل التعامل المستقبلي مع ملف حرائق الغابات، وتجدر الإشارة إلى أن البيانات والمعلومات الواردة فيه تُغطي حرائق شهر تموز/يوليو، وما سبقها، ولا تشمل الحرائق التي شهدتها من جديد قرى اللاذقية في شهر آب/أغسطس الحالي.

وفق تصريحات نقلتها وكالة سانا في 7-7-2025 عن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح «تعاملت فرق الإطفاء مع نحو 4000 حريق بين نيسان/أبريل، وتموز/يوليو»، في عموم سوريا.

كما أوضح الصالح في تصريح سابق لموقع صوت سوري بتاريخ 9-7-2025 أن غالبية القرى التي طاولتها حرائق تموز في الساحل كانت خالية من السكان، ويقدر عددهم بنحو 25 ألف نسمة، منهم 5000 شخص تركوا منازلهم، ولا تتوافر معلومات دقيقة أو أي تفصيل عن عدد المتضررين بالمجمل حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، برغم تواصلنا مع العديد من الجهات الرسمية المعنية بالملف.

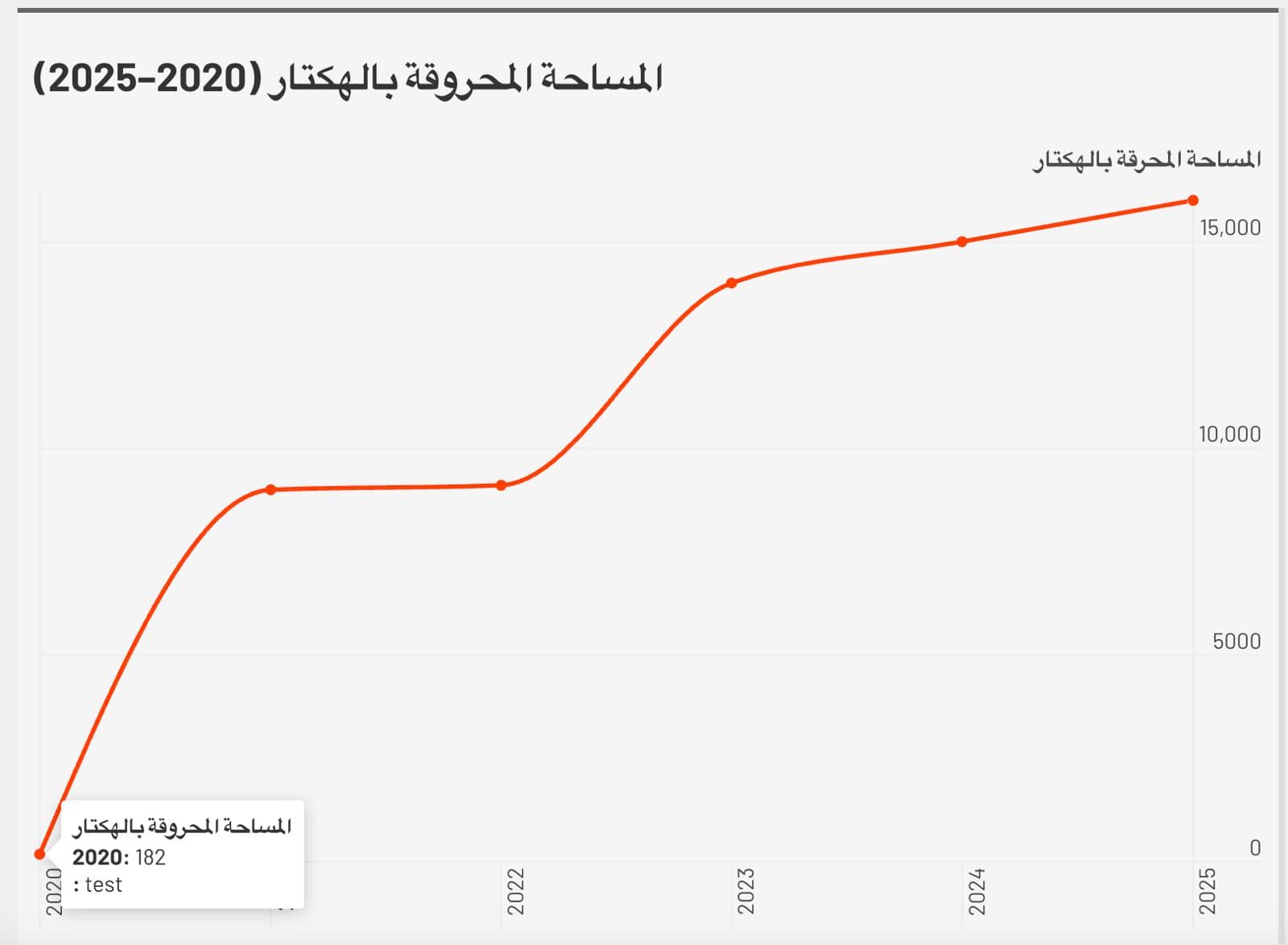

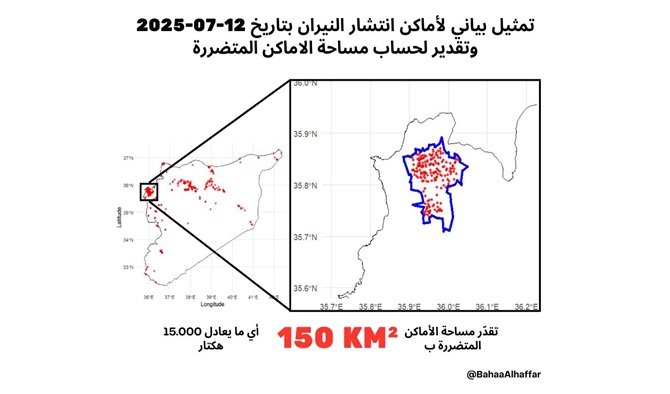

تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى أن نسبة المساحة المحروقة في سوريا شهر تموز/يوليو فقط، بلغت 16000 هكتار، في أقوى موجة بعد حرائق 2024.

فيما يؤكد بهاء حجار، الباحث في معهد كارولينسكا، أن هذه الحرائق تعتبر الأكثر شدة منذ 15 سنة، ويقارنها بحرائق 2019، و2020، التي تعتبر الأكبر من ناحية العدد لكنها أقل شدة من الحرائق الحالية.

بدوره يؤكد الباحث البيئي أديب الأسطى لـ«صوت سوري» تزايد مساحة الهكتارات المحروقة من 182 هكتاراً في كل سوريا إلى 16000 هكتاراً.

أكبر الخسارات

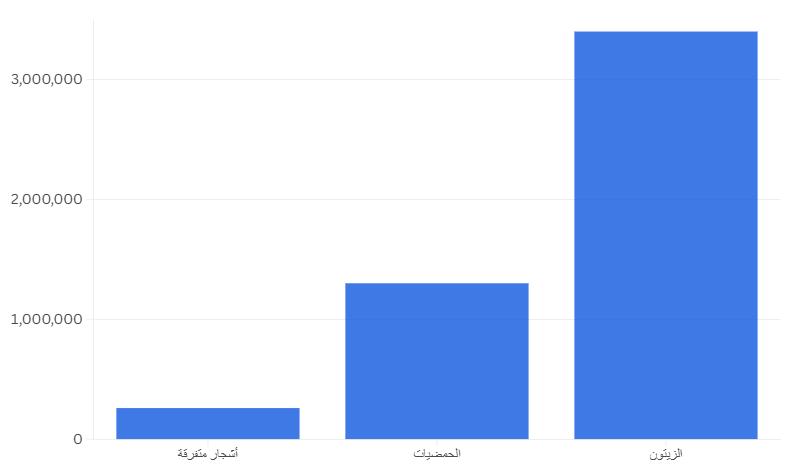

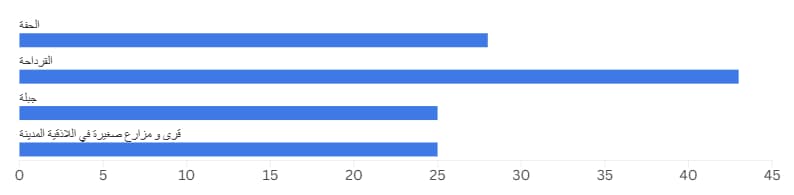

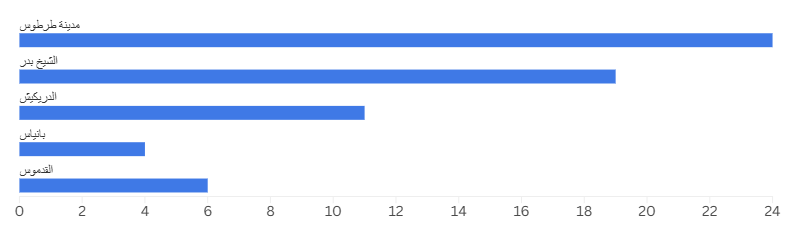

كان النصيب الأكبر من الخسارة البيئية لمحافظة اللاذقية، تلتها محافظة طرطوس، ثم منطقة مصياف في محافظة حماة، وفق ما رصده فريق «كن عوناً»، الذي استجاب للحرائق منذ اليوم الأول من خلال تقديم صهاريج المياه للإطفاء وللشرب، لأن «قساطل المياه ذابت بفعل الحرائق»، حسبما أوضحت تيماء عيسى مسؤولة الفريق. قدمت عيسى لـ«صوت سوري» إحصائيات جمعها فريقها من المحافظات المتضررة عن عدد الحرائق في كل محافظة بالتفصيل، وعن عدد الأشجار المتضررة، كما لم تسلم خلايا النحل من الحرائق واحترقت 1100 خلية، وفق «كن عوناً».

من بين أبرز القرى والمناطق المتضررة: «بيت عيوش، والمزرعة، وسبّورة، والبسيط، وقسطل معاف، وكسب، وبيت القصير، والفرنلق، وزغرين، وجبل التركمان».

نحن والبيئة في خطر

لن يكون تأثير الحرائق على صحة الإنسان واضحاً بشكل مباشر إلا على مرضى التحسس والربو، حسب ما يشرحه الطبيب مجد عيزوقي لـ«صوت سوري»، بل ستكون هناك أضرار كثيرة ستظهر بوادرها في الشتاء، إذ قد تصاب مجموعات جديدة من الناس بأمراض الحساسية والربو بسبب الجفاف، وستظهر أمراض الجلد أيضاً وخصوصاً عند الأطفال. الخطر القادم مركب ويهدد البيئة والإنسان في المناطق التي ضربتها الحرائق، يتحدث الباحث والخبير البيئي أديب الأسطى عن التأثيرات المباشرة على المناخ، شارحاً: «تمثل الغابات رئة الأرض، ومخازن طبيعية ضخمة لثنائي أكسيد الكربون، عند الاحتراق تنطلق كميات هائلة منه، ما يزيد من تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وبدورها تزيد ظاهرة الاحتباس الحراري على المستويين العالمي والمحلي».

يضيف الأسطى: «هذا ما نسميه بالحلقة المفرغة بين تغير المناخ وحرائق الغابات، فارتفاع درجات الحرارة والجفاف الشديد وهما نتيجتان للاحتباس الحراري يزيدان من خطر اندلاع الحرائق وشدتها وانتشارها، وبدورها تطلق هذه الحرائق المزيد من غازات الدفيئة، مما يؤدي إلى مزيد من الاحترار وتكرار الحرائق في دورة سلبية يصعب كسرها».

يشرح المدرس في كلية الزراعة بجامعة دمشق منهل الزعبي أن «الغابات في المنطقة الساحلية تجدد نفسها بنفسها»، وهو أمر يوافقه الأسطى، ويضيف موضحاً أنها «تحتاج من 5 إلى 10 أعوام لتعود إلى حالتها الطبيعة جزئياً».

لا تسلم الأمطار والتربة من آثار الحرائق، إذ تتأثر بطريقة مباشرة وقريبة المدى، فبعد الحرائق تصبح التربة مكشوفة وعُرضةً بشكلٍ كبير لتأثير العوامل الجوية مثل الرياح والمياه، وهو ما يؤدي إلى تآكل الطبقة السطحية الخصبة من التربة، وهي الطبقة التي تحتوي على المواد العضوية اللازمة لنمو النباتات.

تغيّر الحرارة الشديدة التركيب الفيزيائي للتربة، كما يغير حرق الغابات الدورة الهيدرولوجية، من خلال التأثير في عملية النتح التي تُكوّن السحب الممطرة، فالحرائق تقلل الأمطار، وحتى في حال هطول الأمطار ثمة طبقة في التربة «كارهة للماء» تكون قد تشكلت من جرّاء الحرائق، وتقلل من قدرة التربة على امتصاص المياه.

كيف نطفئ بسلام؟

يُفضل استخدام المياه العذبة لإطفاء الحرائق، لأن المياه المالحة تسهم في التأثير على التربة سلباً وعلى أدوات الإطفاء، لكن في الحالة السورية لم تكن الخيارات كثيرة، فالبحر هو الخيار الوحيد الذي كان متاحاً أمام فرق الإطفاء في ظل شح المياه في المنطقة.

يوضح الباحث والخبير البيئي أديب الأسطى أفضل الطرق لإطفاء الحرائق، في حالات الرخاء، وهي: الإطفاء بالماء، المواد المثبطة للهب (مواد الإعاقة)، والرغاوى.

كل طريقة من الطرق السابقة، لها سلبياتها، وغالبيتها تتلخص بالتلوث والسمية، لكن في حالات الحريق تكون الأولوية للسيطرة على النار، دون التفكير بباقي المواضيع، وفي حالات الحرائق التي حصلت بالساحل السوري استُخدمت مياه سد بلوران، ومياه البحر 13، وسيكون لاستخدام مياه البحر تأثيرات حسب الباحث الأسطى تتلخص بالتالي:

تزيد مياه البحر من ملوحة التربة وتتراكم فيها، وبالتالي تؤثر على الزراعة فتؤدي إلى تدهور الخصوبة، وزيادة السمية، وقتل الكائنات الحية الدقيقة. كما وتتغير على المدى الطويل نوعية النباتات في المنطقة.

يضيف الأسطى شارحاً «في المناطق الساحلية السورية يجب أن يكون استخدام مياه البحر خياراً أخيراً، إذ تلتقي النظم البيئية الحراجية الحساسة بالمياه العذبة، والموارد الزراعية القيمة، والتأثيرات الطويلة الأمد لتملح التربة والمياه يمكن أن تكون أكثر تدميراً من الحريق نفسه في بعض الجوانب، مما يعيق بشكل كبير جهود الاستعادة البيئية ويؤثر على الاستدامة للمنطقة بأكملها، ويُفضل دائماً البحث عن بدائل لمياه البحر أو استخدامها بكميات محدودة جداً وفي حالات الضرورة القصوى مع خطط لإدارة ومعالجة التملح لاحقاً».

توقعات 2026: شدة أعلى وخطر أكبر

يشرح بهاء حجار الباحث بمعهد كارولينسكا، بناء على معطيات رياضية وبيانية، أن شدة الرياح وقت حرائق تموز/يوليو كانت أعلى من السنوات السابقة، وهو عامل مهم في سرعة انتشارها. بنى حجار نموذجاً يفسر 30% من حوادث الحرائق الحاصلة، تطابقت مع توقع النموذج الذي يقول إن «الحرائق كانت مُحتمة الحصول، إذ لا توجد أي تحضيرات لإيقافها في ظل العوامل البيئية المهيئة لحدوثها». أما نسبة 70% من الحرائق فكان هناك عاملٌ ثانٍ أدى إلى حدوثها، وهو غالباً عنصر بشري.

حول توقعات الحرائق القادمة للعام المقبل، يقول حجار مستنداً إلى تحليل النموذج الذي صممه: «في حال لم تتغير عوامل الطقس، ستكون الظروف مهيئة لحرائق جديدة في منتصف حزيران وأول تموز، حسب نماذج forcasting modesl باستخدام Rstudio».

أمام هذه المعطيات يقترح كل من أديب الأسطى ومنهل الزعبي مجموعة من الحلول المتكاملة، ترتبط بالحكومة والمجتمع المحلي والمجتمع المدني، إذ يتوجب على الحكومة وضع خطط استراتيجية وطنية لإدارة الغابات مرتبطة بمجموعة من القوانين الرادعة، إضافة إلى تخصيص ميزانيات مناسبة، وتدريب فرق محلية ووطنية للتعامل مع هذا النوع من الكوارث، وتفعيل البحث العلمي. ويؤكدان أن «للمنظمات الدولية دور هام في هذا السياق يبدأ بالدعم والإغاثة، والدعم الفني والتقييم والمتابعة، ورفع الوعي البيئي»، ولا يقل دور المجتمع المحلي حسب الباحثين عن دور الحكومة والمنظمات المدنية والدولية، إذ «يجب أن يتبنى المجتمع المحلي ثقافة الإبلاغ، والمساعدة في الإطفاء ومساعدة رجال الإطفاء، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى ضرورة إعادة التشجير والزراعة».

تتشابك كل الظروف في سوريا، لتكون الحرائق مدمرة للشجر والبشر معاً، وهنا يبرز التساؤل الرئيس: كم من الممكن أن يصمد الأمن الغذائي والبيئي السوري في حال تكررت الكارثة وصدق تنبؤ الباحث حجار؟ وكم عائلة مثل عائلة فاتن خسرت أضعاف مضاعفة وتحولت لعائلات مجهولة المصير والمستقبل، وكم من العائلات قد تنضم إليها بعد؟!